Google Messages захлебывается в собственных функциях: где заканчивается польза и начинается шум

Когда-то Google Messages был образцом минимализма в Android: открыл, набрал, отправил. За несколько циклов обновлений приложение стало другим — «тяжёлым» и многослойным. Последний штрих — эксперимент с заменой привычной панели действий и «гамбургера» на компактное контекстное меню при долгом тапе по сообщению. Мелочь? На деле это симптом более широкой истории: год за годом сервис обрастает эффектами, профилями, а теперь ещё и ИИ-подсказками. Вместо одного быстрым жестом — всё чаще два-три. Вопрос уже не в том, есть ли новые вещи, а в том, не утратили ли они главный смысл мессенджера — мгновенное, предсказуемое общение без трений.

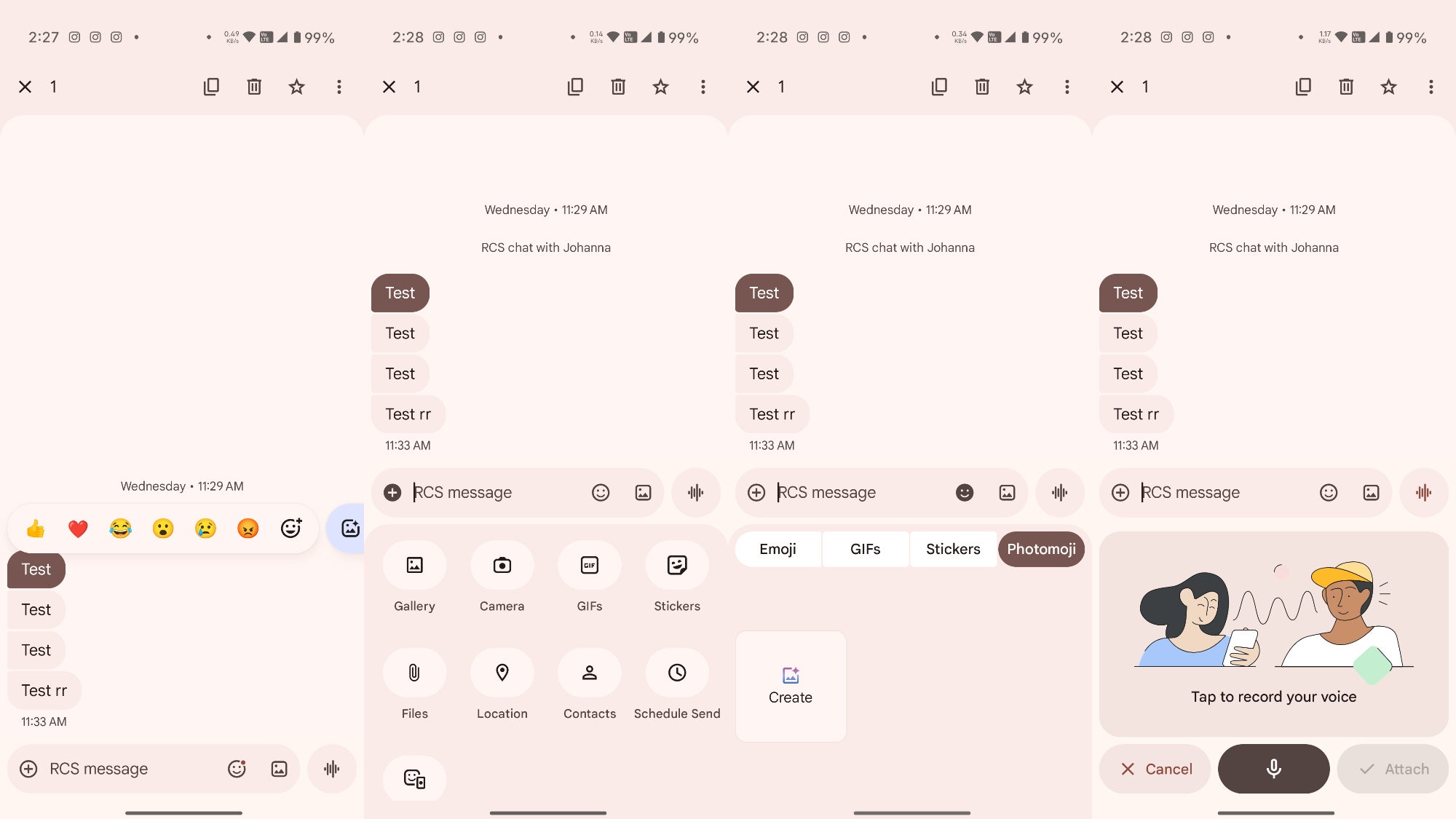

Что поменялось в этот раз — и почему это важно

Контекстное меню выглядит аккуратнее старой перегруженной панели. Логика очевидна: чем больше действий доступно в диалоге, тем труднее удержать их на экране одновременно. Сегодня базовые операции соседствуют с экзотикой: закрепить, отметить, отреагировать, переслать, отредактировать, наложить эффект, вызвать ИИ, начать тред. Меню — попытка навести порядок. Но порядок поверх растущего объёма — это перестановка мебели в всё более тесной комнате. Каждый новый жест, иконка или анимация вынуждает интерфейс уплотняться, отнимая у пользователя ту самую мгновенность, ради которой он вообще открывал Messages.

Список обновлений, который незаметно стал повесткой дня

За последний год с небольшим в приложении поселились вещи, о которых раньше и речи не было. Появились отдельные профили (не те, что в вашем Google-аккаунте, и не визитки в «Контактах»); Photomoji, чтобы вырезать эмоции из собственных снимков; полноэкранные screen effects; кастомные «пузырьки» и фоны для отдельных бесед; реакции с эффектами — лайк, после которого над сообщением танцуют ладошки; анимированные эмодзи; voice moods, придающие голосовым заметную окраску; и, конечно, интеграция Gemini — подсказки Magic Compose и бета-чатбот прямо в окне диалога. Каждая функция по отдельности объяснима. В сумме они меняют характер приложения: от «пишу и отправляю» к «настраиваю, украшаю, подбираю тон, а уже потом отправляю».

От сухого стандарта к «всё-в-одном»: как меняется идентичность Messages

В былые времена Google Messages был «чистым» клиентом для SMS и RCS: без лишнего, быстро, предсказуемо. На уровне идеи это был Android-аналог iMessage — не «фишки ради фишек», а удобный дефолт, работающий «как воздух». Но у Google соперник не только iMessage. На десятках рынков «королём» остаётся WhatsApp — сверхнагруженный функционалом, со звонками и видеозвонками, статусами, каналами, бизнес-чатами и локальными платежами. В сравнении с ним чистый RCS-клиент выглядит сухо. Поэтому Google двигается к паритету возможностей: больше вложений, больше визуала, больше индивидуальности — и, конечно, ИИ.

У этого курса есть оборотная сторона. Чем шире охват задач, тем труднее удержать ясную навигацию и скорость. Приложение, которое было «по умолчанию и без сюрпризов», стало «по умолчанию, но с союзом дополнений». В каких-то беседах это радует — эффект на день рождения, стикер из фото ребёнка. В каких-то мешает — когда нужно быстро послать адрес курьеру, а палец соскальзывает на кнопку эффектов.

Как «разрастание функций» ощущается в быту

В повседневности это выражается в мелочах. Обычные действия иногда требуют больше тапов, потому что интерфейсу приходится прятать «несрочное» за «важным». В настройках ветвятся разделы: уведомления тут, «чат-функции» — там, отрисовка эффектов — в третьем месте, ИИ — в четвёртом. На средних устройствах анимации способны «просаживать» плавность. И ещё один фактор — волновые релизы. Функции включают партиями, и выходит, что у одного собеседника уже есть Photomoji, у другого — ещё нет, а у третьего — контекстное меню работает иначе. В итоге люди в одном и том же групповом чате разговаривают с разными наборами инструментов. Для продвинутых пользователей это любопытство. Для тех, кому вы помогаете настраивать телефон — лишняя головная боль.

Парадокс профилей: ещё одна аватарка, ещё одно имя

Профили задумывались благородно: удостоверение личности на уровне RCS, независимое от локальной книги контактов. На практике многие видят в этом дублирование. Уже есть фото в Google-аккаунте, уже есть карточка «Мой профиль» в системе. Теперь появился ещё один «центр правды». Если где-то аватар не обновился, а где-то применился, начинаются вопросы: «Почему у меня ты с другой фотографией?» Технически объяснимо, психологически утомительно. Каждая дополнительная «точка правды» — дополнительная точка сбоя и повод перепроверять, где включено, а где — нет.

ИИ повсюду. Но должен ли он быть навязчивым?

Gemini и Magic Compose действительно полезны: подсказать вежливую формулировку, накидать варианты ответа, пересказать длинную переписку за пару строк. Это экономит время. Но мессенджер — зона личного общения. Когда ассистент возникает слишком настойчиво, общение превращается в «достаю подсказки, потом пишу человеку». ИИ должен быть по запросу, а не «над плечом» в каждом диалоге. И — с кристально ясной приватностью: где обработка на устройстве, где — в сети, что сохраняется, на сколько и кем управляется.

Что пользователю реально нужно от мессенджера

- Скорость и надёжность. Кнопка «Отправить» не должна конкурировать за ресурсы с фейерверками и подсказками.

- Стабильные якоря навигации. Базовые действия привязаны к понятным местам, а не переезжают между билдами.

- Чёткая граница между «базой» и «допами». Основное — на поверхности; остальное — на один жест глубже.

- Согласованные релизы. Новинки могут включаться по волнам, но для тех, у кого их пока нет, должен быть аккуратный «фолбэк», а не белое пятно.

- Уважение к вниманию. Messages открывают, чтобы написать людям, а не чтобы изучать экскурсию по функциям.

План разруливания: три принципа и несколько конкретных шагов

- Прогрессивное раскрытие. Минимум на панели, максимум — по запросу. Оставьте рядом с сообщением базовые действия, а эффекты, ИИ и остальные инструменты спрячьте под один, стабильный по месту вход. Помните последнюю настройку: если я однажды включил «тихий» режим без эффектов, верните меня в него.

- Модульность. Сделайте «пакеты» функций: Эффекты, Профили, ИИ, Персонализация. Кому нужен быстрый SMS/RCS — пусть живёт «налегке». Кому нужны фейерверки — включит осознанно.

- Режим «Просто». Одна большая кнопка в настройках: отключить ИИ-подсказки, скрыть декоративные элементы, урезать меню до базового. Для родителей и пожилых это не фича — это гарантия, что завтра всё будет на месте.

- Локальные «Лаборатории» по диалогам. Хочу эффекты в семейном чате — включаю только там. Рабочие беседы оставляю строгими и быстрыми.

- Производительность и батарея — с бюджетом. Пусть эффекты и фоновые расчёты подчиняются ограничителям: режим энергосбережения — анимации в «лайт», тяжёлая сцена — переключение на упрощённый рендер.

- Гигиена настроек. Свести дубли, переименовать разделы человеческим языком, собрать профильные настройки в одном месте, чтобы люди не искали, «где спряталась аватарка».

Конкуренты: чему учиться у iMessage и WhatsApp, а что оставить «по-андроидному»

Копировать слепо не нужно. Сила iMessage — почти невидимость внутри экосистемы Apple: оно «просто работает». Сила WhatsApp — повсеместность и богатая социальная обвязка. У Android своя дорога: системный поиск, глубокая интеграция с устройством, приватные вычисления на самом телефоне, отсутствие «ещё одного аккаунта» для базовых вещей. Паритет важен в ключевом: надёжные групповые чаты, качественное медиа, аккуратный хэндовер между Wi-Fi и LTE, безболезненное восстановление истории. А вот превращать каждый диалог в площадку для эффектов — не обязательно.

Доступность и «не-гики»: почему темп обновлений пугает

Люди, для которых телефон — это «позвонить, написать, получить фото внука», тяжело переносят частые перестройки интерфейса. Кнопки переезжают, иконки меняются, на экране всплывают анимации — будто кто-то ночью переставил мебель в знакомой комнате. Режим «Просто» — это не компромисс с энтузиастами, а уважение к тому большинству, которое ценит предсказуемость выше новизны.

Приватность на понятном языке

Чем ближе ИИ к полю ввода, тем яснее должна быть его «паспортная» информация: что делается на устройстве, что улетает в облако, на какой срок и с каким контролем. Нужна небольшая, но конкретная панель приватности прямо в Messages — не общесистемный раздел, а локальная «шпаргалка» именно для чат-функций. Это снижает тревогу и делает экспериментальные функции менее пугающими.

Релизы без сюрпризов

Волновые обновления неизбежны, но их можно сделать мягкими. Если вы отправили эффект человеку со старой версией, он должен увидеть аккуратную подпись-замену, а не «пустоту». Эксперименты с UI обязаны сохранять инварианты: якорные позиции, жесты и названия, чтобы мышечная память не ломалась каждую неделю. И — человеческие чейнджлоги в самом приложении: что добавили, что можно выключить, зачем это нужно.

Каким мог бы быть лучший Google Messages

- Опыт по умолчанию. Быстрый RCS/SMS, крепкие групповые чаты, понятный поиск, лёгкий дизайн. Без «дождя из конфетти», если вы его не просили.

- Дополнения по желанию. Аккуратный ящик с Photomoji, эффектами и анимированными эмодзи; voice moods и screen effects живут на вторую линию и не перехватывают фокус.

- ИИ — по кнопке. Один заметный значок для «помоги написать/переформулировать/подытожить». Никаких навязчивых подсказок, пока вы их не позвали.

- Единая идентичность. Один поток настройки профиля, согласованный с системными контактами и Google-аккаунтом. Без дубликатов и путаницы.

- Обновления с уважением. Короткие пояснения в человеческом тоне и «отказ от участия» в испытаниях — прямо внутри приложения.

Вердикт: да, стало тесно. Но это лечится

Справедливый вопрос «не слишком ли всё захламлено?» сегодня звучит всё чаще. Google Messages несёт на себе амбиции сразу нескольких направлений: сделать RCS привлекательным стандартом, догнать и перегнать мессенджеры-гиганты, попробовать ИИ в повседневном общении. Текущий UX — отражение этой внутренней борьбы. Хорошая новость: курс можно скорректировать. Разведите базу и дополнения, введите режим «Просто», подчистите навигацию, дисциплинируйте волны релизов — и получится не компромисс, а два полноценных сценария в одном приложении: быстрый, тихий клиент для всех и мощный набор инструментов для тех, кому «хочется побольше».

Если Google пойдёт в эту сторону, новое контекстное меню станет не очередной перестановкой в тесной комнате, а первым элементом нового чертежа — дома, где и простор, и уют.

2 комментария

У друга Photomoji есть, у меня нет. Сообщения выглядят странно ¯\_(ツ)_/¯

Magic Compose спасает на работе, но не надо пихать его в каждый чат