Назовите Илона Маска визионером или прирождённым шоуменом — споры не утихают. Но одно несомненно: он умеет сдвигать разговор о будущем технологий в центр внимания. В недавнем интервью Маск предложил резкий поворот в понимании устройства, которое мы по привычке зовём смартфоном. В его картине мира телефон превращается в узел на краю сети: компактный набор сенсоров, экран и звук, а главная работа — у связки персональных и облачных ИИ-агентов. Никаких привычных приложений и даже понятия операционной системы; интерфейсы собираются на лету, под конкретную задачу, и тут же исчезают, как только они больше не нужны.

Если перевести эту идею в бытовой язык, всё выглядит удивительно практично. Вы не открываете «Карты» — вы просто произносите цель, и ваш агент строит маршрут, договаривается с городскими сервисами, перерисовывает экран под навигацию и корректирует путь, общаясь с агентами на светофорах и в службах транспорта. Вам нужен созвон? Два агента проверят личности, синхронизируют каналы, подстроят качество связи и при необходимости синтезируют правдоподобное видео-присутствие собеседника даже при отключённой камере. Смысл устройства меняется: это уже не каталог приложений, а холст, на котором ИИ собирает интерфейс ровно такой, какой требует момент.

От приложений к агентам

Технический сдвиг здесь — от статичных бинарников к динамическим поведениями. Сегодня приложения приносят с собой логику, ресурсы и заранее выданные разрешения. В агентной архитектуре пользователь получает задачи, а не иконки: мельчайшие навыки и инструменты компонуются в живой поток действий, а визуальный слой возникает по запросу. На устройстве остаются модели для быстрого отклика, приватных вычислений и устойчивости; тяжёлые рассуждения и длинные контексты уезжают в облако. Основа интерфейса — короткий диалог и подтверждение, а не многоступенчатая навигация по меню.

Для многих инженеров это не откровение, а естественная траектория. Модели учатся пользоваться инструментами, понимать намерения и рисовать интерфейсы прямо в рантайме. Роль операционной системы стремительно меняется: из центра тяжести она превращается в диспетчера прав и безопасности. Домашний экран с решёткой иконок в таком мире выглядит как пережиток эпохи, когда мы вручную управляли каждым шагом.

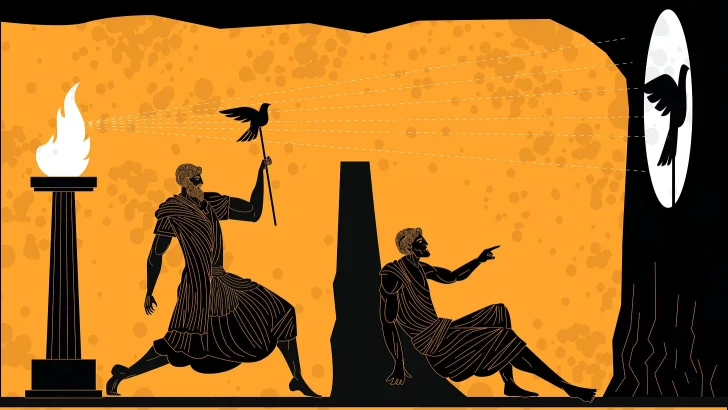

Пещера Платона, версия для ИИ

Чтобы объяснить культурный риск, философы и журналисты вспоминают пещеру Платона: люди, прикованные с рождения, принимают тени на стене за реальность. Не столь важно, вообразите ли вы греческую пещеру или наскальные росписи Ласко — метафора об одном: опосредованное восприятие легко выдаёт симуляцию за мир. И интерфейс, в котором большую часть аудио- и видеоконтента синтезируют модели, резко повышает ставки. Когда встречи, развлечение и даже фрагменты нашей памяти всё чаще рендерятся алгоритмами, граница между сигналом и имитацией размывается. Реалистичные аватары и голоса полезны и местами незаменимы, но они требуют новой гигиены доверия и привычки проверять происхождение увиденного.

На этом фоне маячит Neuralink. Стоит уменьшить интерфейс — и экран окажется лишним: нейронный ввод-вывод соединит мысли с агентами напрямую. Одних такая перспектива воодушевляет, других пугает. Мозговой интерфейс снимает трение, но стирает и привычные контуры согласия: кто протоколирует внутренний запрос, как отозвать разрешение, где заканчивается подсказка и начинается навязанное действие? Сбой в такой системе будет чувствоваться не как ошибка приложения, а как ложное воспоминание.

Слухи о «железе после экрана»

Ходят упорные разговоры о компактном устройстве, которое якобы разрабатывают команда OpenAI и легендарный дизайнер Джони Айв. Его описывают как карманный гаджет с набором камер и микрофонов, способный исполнять адаптированные модели локально и подхватывать тяжёлые вычисления из облака. Не носимый формат, не мини-смартфон, а контекстный узел, который понимает окружение и ведёт диалог, а не предлагает каталог программ. Даже если слухи не выстрелят, сам дизайн-бриф созвучен той же идее: меньше стекла, больше понимания ситуации.

Практика против романтики: питание, сеть, устойчивость

Любая великая концепция упирается в физику. На-устройственный ИИ прожорлив к батарее и не любит нагрев; радиомодули страдают в маленьком корпусе; приватность спорит с «чёрными ящиками». Читатели справедливо спрашивают: что будет вне связи? Реалистичный ответ — нужен «режим стволового мозга»: сверхэкономичный сопроцессор и дежурные навыки, которые обеспечат вызовы, геолокацию, офлайн-навигацию и экстренную передачу координат без участия облака. Если телефон превращается в глаза и уши для ИИ, то отдельная, предсказуемая линия жизни обязана остаться даже при нуле мегабит и процентах батареи.

Вторая стена — доверие. Генеративные медиа будут плодить безупречно правдоподобные фрагменты реальности. Поэтому происхождение контента придётся вшивать в стек: криптографические подписи для «живых» кадров, явные аттестации вмешательства модели, устойчивые к сжатию водяные знаки. Сами агенты должны быть «читаемыми»: уметь объяснять, какие инструменты вызывали, к каким данным прикасались и почему принято такое решение. Иначе мы не выходим из пещеры — мы уютно её обставляем.

Почему разработчики не удивлены

Многим специалистам тон Маска кажется не пророчеством, а сводкой с передовой. Фреймворки уже умеют выстраивать цепочки инструментов, планировать шаги и рендерить UI по запросу. Браузер постепенно становится исполнительной средой для формулировок «сделай цель, а не шаги». Препятствие менее инженерное, чем культурно-коммерческое: магазины приложений, рекламные модели и экосистемные замки не захотят растворяться в мире, где «установок» больше нет. Вероятнее всего, нас ждет переходный период: агенты внутри приложений, а затем — плавное исчезновение самого образа домашнего экрана.

Ограждения до скоростных полос

- Совместимость: личные агенты должны общаться между собой без зоопарка несовместимых стэков идентичности.

- Живучесть: офлайн-режимы и работа при деградировавшей сети — не довесок, а базовая обязанность; экстренные функции — автономны.

- Аудит: пользователю и регуляторам нужны человеческие логи действий модели: вызовы инструментов, доступ к данным, мотивировка.

- Личные границы: понятные и отзывные разрешения, быстрые «рубильники» микрофонов, камер и моделей.

- Грамотность: медиа-гигиена для эпохи, где «видео-доказательство» перестаёт быть доказательством.

Выходим из пещеры или украшаем её?

Картина Маска двусмысленна. Оптимисты видят освобождение от кладбища иконок: агенты снимут трение и расширят человеческие возможности. Пессимисты боятся мира, где побеждает самая убедительная отрисовка, а реальность теряет право голоса. Оба взгляда имеют основания. Следующая волна интерфейсов будет меньше походить на «новое приложение» и больше — на новую привычку: формулировать цели, а не клики; проверять результат, а не микроменеджерить жесты; требовать письменных следов для синтетического опыта. Если дизайн, политика и повседневная эргономика сложатся удачно, мы всё же выберемся на свет — щурясь, но уже понимая, как устроены тени, которые всегда идут следом.

1 коммент

Девам это давно ясно: агенты > иконки. Вопрос только в батарейке и правах доступа